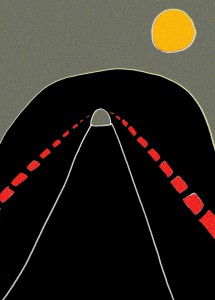

◆「たたずむ」ということは、何かをすることなんだろうか。それとも、何もしないことなんだろうか。言葉のない、私のことも分からない認知症の母の側に座っていつも考えていた。母の側に「たたずむ」ことは意味があることなんだろうか。それとも、無意味なことなのか。そんなことを考えることもあった。母のために何かをすることだけが介護だと思っていたからだ。◆ある日、秋の青空の下にたたずむと、何も言わない空にやさしく包まれている気がした。それから、静かに母の側に座れるようになった。意味や無意味も越えて、何もせず何も考えずに母を見つめ、母に耳を澄まして、母の側にじっとたたずめるようになった。ただ側にたたずむ私が母をやさしく包んでいるのではないかと思えるようになったのだ。今日は詩「空っぽ」を。

空っぽ

藤川幸之助

青空を見るとうれしくなる

それは、青空が空っぽだから

空っぽの青空は

何にも言わないで

ぼくをやさしく抱きしめてくれる

「幸せ 幸せ」と

言葉で願っているぼくは

幸せではなかった

「希望だ 希望だ」と

言葉で叫んでいるぼくには

希望などもてなかった

「愛だ 愛だ」と

言葉で伝えているぼくから

人は愛など感じてはいなかった

幸せも希望も愛も

それはただの言葉だった

ぼくらは青空という

大きな空っぽに包まれて

生まれ

受け取り

与え

全てを手放して

空っぽになっていく

言葉ではない

意味でもない

ただ聞くだけの

ただ見つめるだけの

ただそこにいるだけの

ぼくがいる

空のような

ぼくがいる

ぼくの空っぽが

やさしく人を抱きしめる

「この手の空っぽは

君のために空けてある」(PHP出版)より